WIEN. Aufgrund des kräftigen Erholungstempos in den kommenden beiden Jahren werde die österreichische Wirtschaft insgesamt bis Ende 2023 nicht nur die pandemiebedingten Einbußen aufgeholt haben, sondern mit einer Wirtschaftsleistung von rund sechs Prozent über dem Niveau von 2019 auch zum Wachstumstrend von vor Beginn der Pandemie aufschließen können, stellen die Ökonomen der UniCredit Bank Austria für die kommenden zwei Jahre in Aussicht. Die Coronakrise werde damit – anders als die Finanzkrise von 2008/2009 – keine langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.

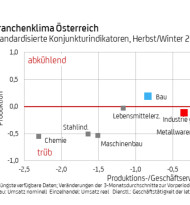

„Nach einem Anstieg des BIP um voraussichtlich fünf Prozent im Jahr 2021 erwarten wir eine starke Fortsetzung des Aufschwungs aus der Pandemie im Jahr 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent, und auch 2023 wird die Dynamik mit drei Prozent überdurchschnittlich hoch sein“, sagt UniCredit Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Die Impulse würden im kommenden Jahr vor allem vom privaten Konsum kommen, der von Nachholeffekten, der guten Beschäftigungsentwicklung und der sinkenden Sparquote gestützt werde. Allerdings würden einige besonders stark betroffenen Dienstleistungsbereiche, allen voran das Gastgewerbe, bis Ende 2023 den erfolgreichsten Branchen der Industrie, wie der Metallerzeugung und -verarbeitung oder der Elektrotechnik sowie der Bauwirtschaft deutlich hinterherhinken.

Mit der Auflösung der Lieferprobleme werde sich auch die Investitionstätigkeit wieder verstärken und gestützt auf die weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen der österreichischen Wirtschaft vor allem im Jahr 2023 Schwung geben. Nach zwei Jahren mit negativen Wachstumsbeiträgen erwarten die Ökonomen der UniCredit Bank Austria ab 2022 wieder einen positiven Akzent vom Außenhandel, insbesondere durch die Dienstleistungsexporte im Zuge der Belebung des Tourismus.

Weltweite Erholung setzt sich fort

„Die weltweite Erholung der Wirtschaftstätigkeit setzt sich fort. Hartnäckige und länger dauernde Lieferengpässe und eine unerwartet hohe Inflation belasten jedoch das Wachstumstempo im nächsten Jahr. Die jüngsten wirtschaftlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Infektionszahlen in den meisten Industrieländern werden dagegen relativ geringe Auswirkungen auf den Erholungsmodus der Weltwirtschaft haben, aber höhere Volatilität und Unsicherheit auslösen“, meint Bruckbauer und ergänzt: „Die Weltwirtschaft wird nach einem Plus von 5,8 Prozent 2021 im kommenden Jahr 2022 mit 4,2 Prozent weniger dynamisch wachsen. Dies wird auch auf die USA und den Euroraum zutreffen, der mit einem BIP-Anstieg von 3,9 Prozent sogar stärker als die US-Wirtschaft mit 3,5 Prozent zulegen wird.“

Deutliche Erleichterungen für die globale Wirtschaft durch den Pandemieverlauf seien ab dem Frühjahr 2022 zu erwarten. „Als Wachstumshemmnis werden sich vorerst die Lieferschwierigkeiten erweisen, die noch zumindest bis in den Sommer 2022 andauern sollten, danach werden jedoch Nachzieheffekte für starke Impulse für die Weltwirtschaft sorgen“, meint Bruckbauer. Zudem werde ein Teil der zusätzlichen Ersparnis während der Pandemie – immerhin 14% des verfügbaren Einkommens in den USA und elf Prozent im Euroraum – über mehr Konsum für Wachstumsunterstützung sorgen.

Der während der Pandemie in vielen Ländern zu beobachtende Rückgang der Erwerbsbeteiligung könnte durch verstärkte Investitionstätigkeit – Stichwort Digitalisierung – ausgeglichen werden. Dazu werden auch öffentliche Investitionen, so auch der Aufbauplan NextGenerationEU, beitragen. Allerdings wird die fiskalische Unterstützung in den kommenden Jahre wieder geringer, sollte aber stärker als vor der Pandemie bleiben.

Die unerwartet hohe Inflation, ausgelöst durch steigende Rohstoffpreise als Folge der Lieferengpässe, werde dagegen in den kommenden Monaten für das globale Wachstum eine Belastung darstellen. „Trotz hoher Inflation auch im ersten Halbjahr 2022 wird es nach unserer Einschätzung nicht zu einem Anstieg der mittelfristigen Inflationserwartungen kommen. Zudem rechnen wir nicht mit wesentlichen Zweitrundeneffekten, zumal im Verlauf des kommenden Jahres der Ölpreis von derzeit 75 US-Dollar pro Barrel auf bis zu 65 US-Dollar 2023 sinken sollte – was eine spürbare Verlangsamung der Inflation im Jahresverlauf 2022 zur Folge haben sollte“, so Bruckbauer und ergänzt: „Die derzeit hohe Inflation wird bei den Zentralbanken nicht zu vorschnellem Aktionismus führen, aber die anhaltende Konjunkturerholung erlaubt die schrittweise Einleitung der geldpolitischen Wende.“

Geldpolitik im Wandel

In den USA wird das Wertpapierkaufprogramm voraussichtlich rascher als bisher angekündigt eingestellt werden und bereits 2022 die ersten Leitzinsanhebung erfolgen – auf ein Zinsniveau von bis zu 1,5% Ende 2023. Die EZB wird vor 2024 voraussichtlich noch keine Zinsschritte setzen, aber das Pandemiekaufprogramm PEPP im März 2022 voraussichtlich auslaufen lassen und mit einem „Nachfolger“ weniger geldpolitische Unterstützung bieten. Damit wird auch die Unterstützung für die Aktienmärkte geringer; trotzdem erscheint eine positive Entwicklung in den Industrieländern, speziell in Europa, möglich. Der US-Dollar wird, getrieben durch die Zinsdifferenz gegenüber dem Euro, auf bis zu 1,08 bis Ende 2023 aufwerten.

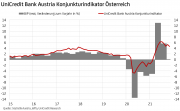

Konjunkturampel für Österreich steht auf Grün, aber der Trend geht nach unten

Das Konjunkturklima in Österreich ist zum Jahreswechsel 2021/22 weiterhin gut. „Das Wachstumstempo der österreichischen Wirtschaft hat sich in den vergangenen Wochen verlangsamt, der Lockdown ab Ende November hat zusätzlich belastet. Der aktuelle UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator ist im November auf 4,7 Punkte gesunken, den niedrigsten Wert seit April dieses Jahres, als die pandemiebedingten Beschränkungen des Frühjahres schrittweise ausgelaufen waren“, sagt UniCredit Bank Austria Ökonom Walter Pudschedl.

Der Rückgang der Konjunkturstimmung zeigt sich in allen Komponenten des Indikators. Während die Stimmung in der Industrie, gestützt auf die kräftige internationale Nachfrage und am Bau, trotz der Lieferprobleme weiterhin überdurchschnittlich gut ist, ist die Verbraucherstimmung spürbar eingebrochen. „Viele Teile des Dienstleistungssektors, insbesondere das Gastgewerbe, sind infolge der aktuellen Maßnahmen stark beeinträchtigt, doch die österreichische Wirtschaft insgesamt wird diesen Winter nicht erneut in eine Rezession schlittern“, meint Pudschedl und ergänzt: „Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind geringer als im letzten Winter, dennoch rechnen wir für das Schlussquartal 2021 mit einem leichten Minus der Wirtschaftsleistung um knapp über einem Prozent zum Vorquartal. Anders als im Vorjahr wird die österreichische Wirtschaft, gestützt auf ein rasches Comeback des Dienstleistungssektors, auch früher wieder auf einen Wachstumspfad einschwenken und der Lockdown nur eine kurze Delle hinterlassen.“ Im späteren Jahresverlauf 2022 werde die Erholung wieder stark an Fahrt aufnehmen können, wenn die Auflösung der Lieferprobleme zu einer breiten Wachstumsunterstützung durch die Industrie und die Bauwirtschaft beitragen wird.

Inflation steigt 2022 auf 10-Jahres-Hoch

Die Inflation hat sich vor allem aufgrund höherer Energiepreise 2021 auf durchschnittlich 2,8% verdoppelt. Der Höhepunkt der Preisdynamik sei angesichts der hartnäckigen angebotsseitigen Lieferprobleme für viele Rohstoffe und Vormaterialien sowie der weiterhin starken Nachfrage zu Jahresbeginn 2022 zu erwarten. „Nach Werten über der Marke von vier Prozent im Jahresvergleich wird sich die Inflation in Österreich im Jahresverlauf 2022 voraussichtlich verlangsamen. Basiseffekt und der erwartete Rückgang des Ölpreises dürften eine Wende des Inflationstrends bewirken. Im Jahresdurchschnitt erwarten wir für 2022 jedoch aufgrund der hohen Jahresanfangswerte nunmehr eine Teuerung von 3,3 Prozent, dem höchsten Wert seit 2011“, erklärt Pudschedl. Die Inflation werde im Jahr 2023 aufgrund großer Basiseffekte, insbesondere im Energiebereich, und der gänzlichen Auflösung der Engpässe voraussichtlich weiter auf durchschnittlich nur 1,5% zurückgehen.

Hohe Risiken, aber auch Chancen, abhängig vom Pandemieverlauf

Der Konjunkturausblick für die nächsten zwei Jahre sei durch ungewöhnlich hohe Risiken gekennzeichnet. Entscheidend ist weiterhin vor allem der Pandemieverlauf. „Die Wachstumserwartungen sind unmittelbar von den angebotsseitigen Versorgungsproblemen abhängig. Diese könnten sich einerseits zwar rascher auflösen als erwartet, andererseits jedoch – speziell wenn sich eine neue Virusvariante als schwerer beherrschbar erweist und neue angepasste Impfstoffe notwendig werden – auch deutlich verschärfen und verlängern. Damit würde neben der Erholung auch die erwartete Beruhigung der Inflation aufgehalten“, meint Bruckbauer und ergänzt: „In diesem Fall wäre die Wahrscheinlichkeit von Zweitrundeneffekten besonders hoch und die mittelfristigen Inflationserwartungen würden deutlich nach oben gehen, sodass die Zentralbanken den geldpolitischen Kurs rascher verschärfen müssten.“

Außer Acht gelassen werden dürfe nach Einschätzung der Ökonomen der UniCredit Bank Austria nicht das erhebliche Risiko einer stärkeren Verlangsamung der Konjunktur in China, da das Land mit einer hohen Verschuldung und einem aufgeblähten Immobiliensektor zu kämpfen hat. „Neben dem Pandemieverlauf und möglichen negativen globalen Einflüssen besteht auch Unsicherheit über das Verhalten der Haushalte und der Unternehmen am Weg zu einer neuen wirtschaftlichen Normalität. Angesichts der höheren Inflation könnten die Konsumenten die Auflösung der in der Pandemie aufgelaufenen Sparguthaben verzögern und ihren Ausgabenschwerpunkt nur langsam von langlebigen Konsumgütern wieder auf konsumnahe Dienstleistungen zurückverlagern. Die Unternehmen könnten auf die Versorgungsprobleme mit strategisch höheren Lagerbeständen reagieren und versuchen, die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen, was aufgrund höherer Kosten die Inflation längerfristig nach oben bewegen und damit die Wirtschaftsdynamik schwächen könnte“, so Bruckbauer abschließend. (hk)