WIEN. Die Bundesländer wollen mehr Geld für ihre Krankenhäuser – entweder vom Bund oder von den Krankenkassen. Letztere zahlen bisher einen gedeckelten Teil ihrer Einnahmen, dürfen aber nicht mitreden.

Das Problem der Bundesländer ist allerdings weniger, dass sie mehr zu tun haben in den Krankenhäusern, oder dass, wie oft behauptet, die Menschen lieber in die Spitalsambulanz als zum Hausarzt gehen, sondern dass die Verluste der Spitäler steigen. Diese Verluste müssen von den Spitalseignern letztlich gedeckt werden, und das sind vorwiegend die Länder. Allerdings sitzen sie auch am längeren Ast – die Krankenkassen sind bei den Finanzausgleichsverhandlungen eigentlich nur Zuseher. Denn offiziell verhandeln Bund, Länder und Gemeinden über die Verteilung der Steuereinnahmen.

ÖGK bremst bei Zahlungen

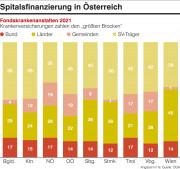

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) – auf deren Geld die Länder auch scharf sind – hat nun ihre Vorschläge für einen Finanzausgleich entwickelt. Die ÖGK hat dazu eine umfassende Analyse des Gesundheitssystems durchgeführt. Und dabei gibt es einige Überraschungen. Denn die Sozialversicherung trägt den Hauptteil der Gesundheitskosten. Über die Beitragseinnahmen der Sozialversicherung wird nicht nur der niedergelassene Bereich finanziert, sondern auch 42% der Spitalskosten. Das sind derzeit 6,3 Mrd. € – und damit mehr als die Länder argumentieren. Dazu kommt, dass manche Länder deutlich weniger zahlen als andere. Tirol kommt etwa nur auf 21% der Spitalskosten, Oberösterreich auf 22%. Der Grund ist, dass es dort auch noch Gemeinde- und Ordensspitäler gibt. Und: Die Zahlungen der Sozialversicherung für die Spitäler sind seit 1997 um knapp 240% angewachsen. Das ist deutlich mehr als die Länder leisten, denn die eCard-Konsultationen in den Spitalsambulanzen sind etwa in den vergangenen zwölf Jahren nahezu konstant geblieben. Die Belagszahlen in den Spitälern seien seit 2013 um rund 25% zurückgegangen, und auch in den Ambulanzen seien die Fallzahlen gesunken. Die Vertragsärzte der ÖGK hätten dagegen seit 2017 um 9,3% mehr Fälle behandelt.

Als Hauptzahler müsse die Sozialversicherung daher auch gleichberechtigter Verhandlungspartner bei den Gesprächen zu den 15a-Vereinbarungen im Finanzausgleich sein, fordern die ÖGK-Spitzen. Ihr Argument: Um Krankenhäuser weiter zu entlasten, braucht es gut aufgestellte Ambulanzen und eine bessere niedergelassene Versorgung. Und für deren Finanzierung und Organisation sind die Krankenkassen zuständig. Für ÖGK-Vizeobmann Andreas Huss ist die Weiterentwicklung ambulanter Versorgungsformen von zentraler Bedeutung: „Das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern und in den Ambulanzen sinkt seit Jahren. Um das aufzufangen, brauchen wir moderne Versorgungsformen und eine bessere Vernetzung im ambulanten Bereich.“

Regierung plant Reform

Die Regierung denkt offenbar in eine ähnliche Richtung und will das Primärversorgungsgesetz ändern; sie hofft, so den Ausbau der ärztlichen Versorgung gerade am Land beschleunigen zu können. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle präsentierten nun eine Novelle des Primärversorgungsgesetzes unter dem Schlagwort „Projekt Landarzt“. „Wir wollen die Zahl der Primärversorgungseinrichtungen in den kommenden Jahren verdreifachen“, so Rauch. Mit der Novelle sollen Primärversorgungseinrichtungen deutlich schneller errichtet werden; die Ärztekammer wird dabei ausgebremst und darf nur noch eingeschränkt mitreden. (red)

Starker Anstieg bei rechtlicher Beratung für Journalisten

Die Beratungsfälle des Rechtsdiensts Journalismus nehmen zu. Suchten Journalisten von Herbst 2022 bis 2023 noch 66 Mal rechtlichen Rat, war es von Herbst 2024 bis 2025 mit 118 fast