••• Von Ina Karin Schriebl

Die Anzahl der Tumorerkrankungen nimmt weltweit stetig zu. In Österreich werden laut Statistik Austria jährlich etwa 39.000 Personen mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Weltweit sind rund 1,4 Mio. Menschen von einem Tumor betroffen. Damit hat sich die Zahl der jährlichen Krebsneuerkrankungen in den vergangenen 25 Jahren verdoppelt. Experten sagen außerdem voraus, dass sich die Anzahl der Betroffenen bis 2030 erneut verdoppeln wird.

Forschungsfinanzierung

Diese Daten stellen die Gesundheitssysteme vor riesige Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um die Finanzierung der Therapien, sondern auch um den Zugang der Patienten zur nötigen Behandlung. Laut Christoph Zielinski, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin I und Leiter des Comprehensive Cancer Center (CCC) der MedUni Wien und des AKH Wien, steht diesbezüglich fest: Je mehr Qualitätsstudien im Bereich der Onkologie durchgeführt werden, desto mehr anwendbare Ergebnisse hat die Medizin an der Hand, die den Patientinnen und Patienten zugutekommen können. Allein: Wie soll man das finanzieren?

Für die Durchführung moderner onkologischer Studien ist nicht nur das große Know-how von Experten und ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit nötig. Es bedarf auch einer spezifischen Infrastruktur. Sie umfasst unter anderem gute Labors, Biobanken, Systeme für modernes Datenmanagement und Datenanalyse, aber auch entsprechende Kontrollinstanzen.

In der heutigen Forschungslandschaft unterscheidet man grundsätzlich zwischen nichtkommerziellen Studien, die meist von öffentlichen Körperschaften wie beispielsweise Universitäten durchgeführt werden, und kommerziellen Studien, also Untersuchungen, die von der Pharmaindustrie finanziert werden. Öffentliche Institutionen verfügen häufig über eine hervorragende Infrastruktur und die entsprechenden Experten, sind aber immer öfter in ihrem Budget stark eingeschränkt. Zielinski. „Um in Zukunft Studien noch effizienter vorantreiben zu können, sind vermehrt Public-Private-Partnership-Modelle nötig. Durch eine Kooperation öffentlicher Institutionen und privater Firmen entsteht eine Situation, von der alle profitieren werden.”

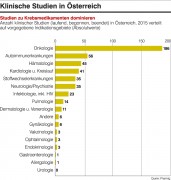

Doch schon heute profitieren immer mehr Patientinnen und Patienten von den Ergebnissen der laufenden Krebsforschungen – immerhin scheinen onkologische Studien derzeit einen regelrechten Boom zu erleben, wie aktuelle Daten vermuten lassen. Zumindest bei den klinischen Studien hat die Krebsforschung im Vergleich zu anderen Indikationen derzeit die Nase vorn (siehe Grafik rechts) – was sich für die betroffenen Patienten in Hinblick auf Überlebensdauer und Krebssterblichkeit positiv auswirkt, wie eine aktuelle Analyse des Verbandes der österreichischen pharnazeutischen Industrie (Pharmig) nun zeigt.

Krebssterblichkeit sinkt weiter

Neue Therapien und Medikamente haben demnach die Überlebensdauer der Patienten signifikant verlängert; Österreich zählt diesbezüglich zu den Top-5-Ländern in Europa mit den besten Krebs-Überlebensraten. Die Krebssterblichkeit ist seit 1990 in Österreich um rund 22% gesunken, im gesamten OECD-Schnitt waren es hingegen lediglich 15%.

2015 wurden acht Medikamente zur Behandlung von Krebs neu auf den Markt gebracht. Die Medikamente behandeln unter anderem folgende Krebsformen: Schilddrüsenkrebs, Magenkrebs, Hautkrebs, Lungenkrebs, Bronchialkrebs und Unterleibskrebs; für das laufende Jahr 2016 wird nun sogar eine zweistellige Zahl neuer Krebsmedikamente erwartet.

Die Überlebensdauer bei Krebserkrankungen nimmt insbesondere dank neuer Therapieformen weiter zu, auch bei fortgeschrittenem Stadium. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die durchschnittliche Überlebensdauer bei folgenden fortgeschrittenen Erkrankungen verlängert, um nur einige Beispiele zu nennen: bei Brustkrebs von 22 auf 58 Monate, bei gastrointestinalen Stromatumoren von 19 auf 57 Monate, beim Multiplen Myelom von 36 auf 72 und beim B-Zell-Lymphom von 37 auf 91 Monate.

Aber nicht nur bereits auf dem Markt befindliche Therapien nutzen zunehmend den betroffenen Patienten, auch innovative Medikamente und Behandlungsformen, die derzeit noch in klinischen Studienphasen geprüft werden, wecken zunehmend Hoffnungen - zumindest laut ersten Zwischenberichten.

Zahlreiche Erfolgsmeldungen

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck beispielsweise kommt bei der Entwicklung seines größten Hoffnungsträgers, der Krebsimmuntherapie Avelumab, gut voran. In einer klinischen Studie der Phase II zur Behandlung einer selten und bösartigen Form des Hautkrebses hätten 29,5% der Patienten auf das Mittel angesprochen, ergab eine von Merck veröffentlichte Zwischenanalyse.

Knapp zehn Prozent der Patienten, die alle zuvor bereits eine Chemotherapie erhielten und deren Erkrankung danach fortgeschritten war, seien nach einer knapp sechsmonatigen Behandlung mit Avelumab tumorfrei gewesen. Die endgültigen Studiendaten will Merck am 6. Juni auf dem weltgrößten Krebskongress ASCO in Chicago veröffentlichen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte Merck bereits eine beschleunigte Prüfung der Zulassung für das Medikament zur Behandlung zugesagt. Avelumab wurde zudem der Status eines Therapiedurchbruchs (Breakthrough Therapy) von der Behörde erteilt; damit bescheinigte sie dem Mittel das Potenzial für einen erheblichen Behandlungsfortschritt, weshalb es möglichst rasch zu den Patienten gelangen soll.

Der Schweizer Roche-Konzern wiederum kann nun seine erste Krebs-Immuntherapie auf den Markt bringen: Die FDA gab kürzlich grünes Licht für das Medikament Tecentriq. Das Mittel darf zur Behandlung von lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Blasenkrebs bei Patienten eingesetzt werden, bei denen eine Chemotherapie nicht gewirkt hat. Die Zulassung gilt vorläufig und erfolgte ebenfalls nach einer beschleunigten Begutachtung durch die Behörde. Roche will mit Tecentriq auch andere Krebsarten behandeln. Bei Lungenkrebs etwa stuft die FDA das auch unter dem Namen Atezolizumab bekannte Medikament wie schon bei Blasenkrebs als Therapiedurchbruch ein.

Auch das Roche-Medikament Alectinib hat bei Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs im fortgeschrittenen oder rezidivierenden Stadium das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod in einer Phase-III-Studie um 66% reduziert. Damit könnte die Arznei 2017 in Europa zugelassen werden.

Mehr Prävention nötig

Zum Thema Lungenkrebs mahnte indes Robert Pirker, Krebsexperte des Comprehensive Cancer Center (CCC) der MedUni Wien und des AKH Wien, einen verstärkten Schutz von Nichtrauchern und vermehrte Anstrengungen im Bereich der Raucher-Prävention ein. Anlässlich des Welt-Nichtrauchertags am 31. Mai machte der Onkologe darauf aufmerksam, dass rund 70% aller Lungenkrebspatienten weltweit Raucher oder Ex-Raucher sind, in Zentraleuropa sogar mehr als 80%. Rauchen gelte somit als zentraler Risikofaktor für diese Erkrankung. Laut der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO) ist Österreich Schlusslicht in Europa hinsichtlich Tabakkontrolle und Nichtraucher-Schutz. Pirker: „Hier fehlt es am politischen Willen und an der Bereitschaft der Bevölkerung zur konsequenten Etablierung von Maßnahmen. Die Errichtung von rauchfreien Zonen in Lokalen oder Warnhinweise auf Zigarettenpackungen sind lediglich ein erster Schritt in die richtige Richtung.” Laut Pirker wäre ein generelles Rauchverbot in Lokalen notwendig, die Preise für Tabakwaren müssten empfindlich erhöht, das öffentliche Bewusstsein deutlich verstärkt und auch der Schutz Minderjähriger müsste gesetzlich verbessert werden. So könnte die Zahl der Lungenkrebsfälle um bis zu 30% reduziert werden.

E-Zigarette schlechte Alternative

Wer übrigens glaubt, mit den neuen E-Zigaretten von seiner Nikotinsucht loszukommen, könnte sich einer weiteren Gefahr aussetzen: Die Bayerische Krebsgesellschaft warnt vor einem Krebsrisiko durch E-Zigaretten; diese enthielten Schadstoffe, die zum Teil als krebserregend gelten. „Sicherlich sind E-Zigaretten weniger schädlich als normale Zigaretten, aber harmlos sind sie keinesfalls”, sagt Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum der Bayerischen Krebsgesellschaft. Die Belastung Dritter könne ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.